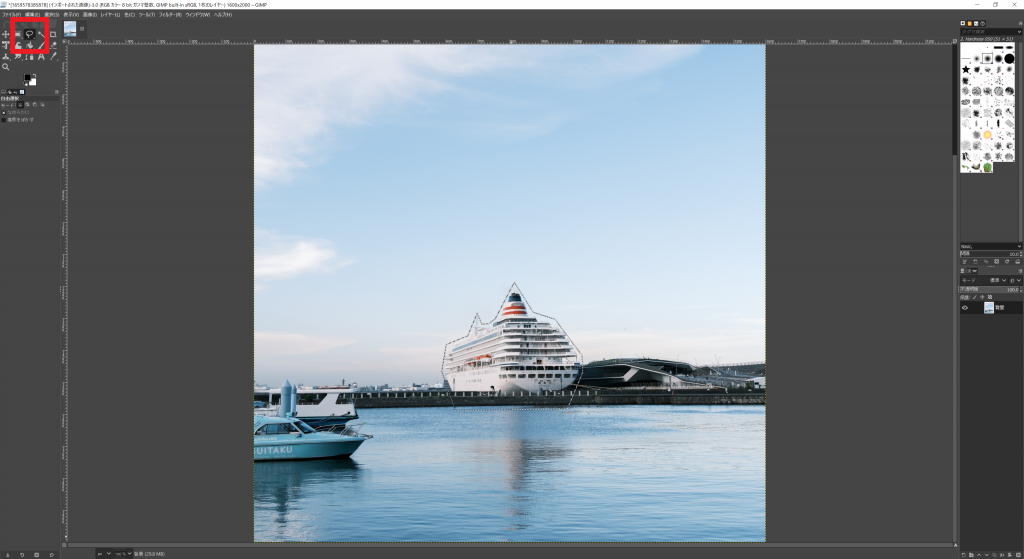

GIMP(ギンプ)の使い方は?無料の画像編集ソフトを解説

GIMP(ギンプ)は、無料で使える高機能な画像編集ソフトです。コストをかけずに画像編集したい人や初めて画像編集に挑戦する人でも扱いやすいソフトとして、現在も多くの人に支持されています。GIMPの特徴は、Photoshopに匹敵する多彩な機能を備えながら、完全無料で利用できることです。

本記事では、GIMP(ギンプ)に搭載されている豊富な機能を紹介します。GIMPを使えば、画像の切り抜きやトリミング、文字入れ、描画、透過・ぼかし、モザイク処理など、様々な編集作業が可能です。また、GIFアニメの作成や画像の並列など、より高度な編集も行えます。

「無料でどこまで使えるの?」という疑問をお持ちの方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

GIMP(ギンプ)とは

GIMP(ギンプ)とは、オープンソースで開発されている無料の画像編集ソフトです。

GIMPは「GNU Image Manipulation Program」の略称で、Photoshopなど有料かつメジャーな画像編集ソフトとほぼ変わらない多機能性が評判であり、リリースされた1996年以降、プロの編集者からアマチュアまで幅広く利用されるツールとなりました。

GIMPは画像編集ソフトではありますが、ペイントツールとしても活用することができ、Illustratorのような機能も搭載されています。Windows・Macともに使えるクロスプラットフォームのソフトウェアであるため、さまざまなシーンで使えるでしょう。また、GIMPはユーザーインターフェースがカスタマイズ可能で、自分の作業スタイルに合わせて使いやすくアレンジできることも特徴の一つです。

GIMPの大きな魅力は、無料でありながら高度な画像編集機能を提供していることです。レイヤー、マスク、フィルター、エフェクトなど、プロフェッショナルな編集作業に必要な機能が揃っており、個人利用から商用利用まで幅広く対応しています。さらに、プラグインを追加することで機能を拡張することも可能で、ユーザーのニーズに合わせて柔軟に進化させることができます。

企業の人事・経営層向けのマーケティング活動に最適!会員数10万人超の人事ポータルサイト

会員数10万人超の人事ポータルサイト「HRプロ」で貴社商品・サービスのプロモーションを行い、法人リードを獲得できます。

GIMP(ギンプ)で使える機能

画像の切り抜き

GIMP(ギンプ)では、素材となる元画像から特定の部分だけを切り抜く機能が利用できます。この機能は、集合写真から特定の人物だけをピックアップしたり、円形・四角形など好きな形に背景を切り取ったりするのに適しています。余計な部分をカットできるため、汎用性の高い機能と言えるでしょう。

GIMPを使用すると、人物や動物の輪郭に沿って直線の切り抜きラインを設定することができます。これは、マウスをクリックしながら進めていくことで簡単に行えます。さらに、より精密な切り抜きが必要な場合は、スタイラスペンなどを用いて曲線ラインを設定することも可能です。これにより、複雑な形状の被写体でも正確に切り抜くことができます。

GIMPの切り抜き機能は、写真編集だけでなく、グラフィックデザインや広告制作など、様々な分野で活用されています。例えば、商品画像の背景を取り除いてクリーンな印象を与えたり、ロゴデザインの一部として特定の形状を切り抜いたりすることができます。このように、GIMPの切り抜き機能は、プロフェッショナルからアマチュアまで幅広いユーザーにとって、創造的な画像編集を可能にする強力なツールとなっています。

トリミング

自由なラインを引いて画像を