人類は、これまで、外からの報酬を求めて行動する生物とみられていた。そうではなかったのである。人類とは、内なる衝動に動かされて、心の満足感を求めて進

「歩する生物だったのである。

内なる衝動とはなんだろう? 理念・理想・ユメ、といってもいいだろう。

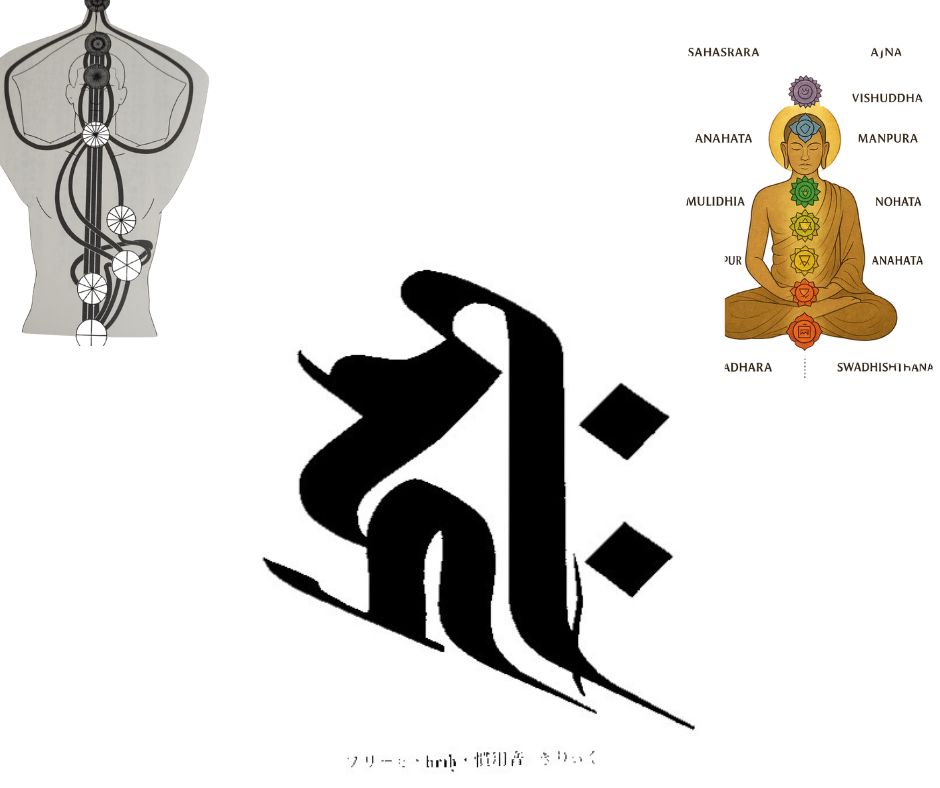

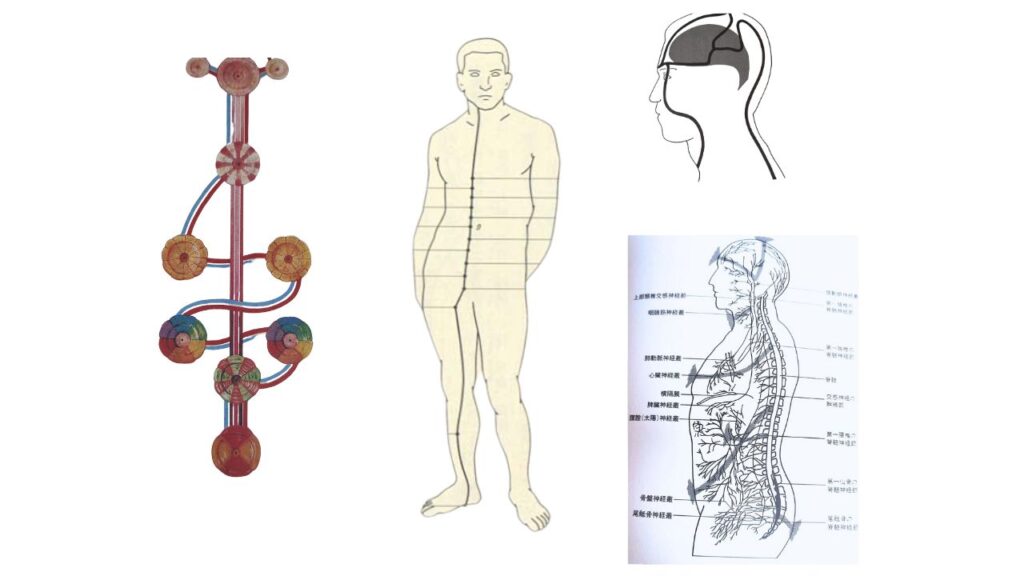

わたくしが教えるジョイフル瞑想法は、アージュニャー・チャクラの脳下垂体前

「 葉を刺激して、エンドルフィンを分泌させる。

しかし、脳下垂体のアージュニャー・チャクラだけではなく、マニプーラ・チャグラと連結させておこなうのが特長である。それについて説明しよう。

この瞑想法のポイント

『行らせることが大切」

のである。 だいたい、グンダリニー・ヨーガは、一カ所のチャクラだけを用いることは稀な

ごく熟達した修行者は、必要なチャクラ一カ所に意念を集中することがあるが、

ふつうは、複数のチャクラをあわせ用いる。つまり、釈尊のいう「行らせる」ので

ある。これは非常にすぐれた方法であると思われる。

たとえば、春山茂雄氏は、大ベストセラー『脳内革命」で、つぎのようにのべておられる。

たとえば何か外から受けた刺激に対して、「いやだな」と思うか、あるいは 「いいな」と思うかは、たんに抽象的な思考レベルのことですから、なんの負担もともなわないことと思いがちです。人はよく「ただ思っただけだからいいじゃないか」といった言い方をしますが、これは思うことがなんの負担もな自由自在にいくらでもできることだという気持ちがあるからでしょう。

ところが脳内では、その思いはすべて物質化され、化学反応となって何かを引き起こしているのです。思うことにもエネルギーが必要です。ふだん私たちて何かをはどんなことを考えないで生きていますが、たとえば学習という行為のためには、筋肉でたいへんな量のエネルギー消費があるのです。

「いやだな」と思うのも「いいな」と思うのも、基本的には学習と同じで、必ずエネルギー消費がともないます。エネルギーを使うときに脳内でどういう現象が起きているかというと、POMCというタンパク質が分解するのです。 「いやだな」と思ったときと「いいな」と思ったときでは、このタンパク質の

分解の仕方が違うのですが、このことがたいへん重要な意味をもっているので

ストレスが加わっても前向きにとらえて「これも試練だ、いいじゃないか」

す。 と思ったときは、タンパク質が分解して副腎皮質ホルモンというものになります。このホルモンは身体的ストレスの緩和剤としてはたらきます。もう一つは、Bーエンドルフィンになります。Bーエンドルフィンは精神的ストレスの解消にはたらきます。

不思議なことに「いいな」と思ったときは、精神的なストレス緩和に役立つ 8-エンドルフィンが出てくることがわかっています。逆に「いやだな」と思ったときには、Bーエンドルフィンも副腎皮質ホルモンも出てきません。他の

物質になってしまうのです。

それがノルアドレナリンやアドレナリンということですが、この物質じが寄性であるうえ、さらに強い毒である活性素を発生させます。つまり、どんな刺激に対してでも、マイナス発想をすれば、よいことは一つもないので

※ここで考えられることは、下番体を刺激して、エンドルフィンを分絶し、よろ

こびを味わっているだけでは、モルヒネを注射して、苦痛をのがれているのとおなことになりかねない。

よろこびの裏付けとなるものがなければならない。それが、マニブーラ・チックきどの使用である。

オニブーデ・チャクラは、図表で示す通り、陽神・・・ ・・、各調整をしている。春山氏のいわれる「 モンの腎皮質モ」の分をつかさどるところなのである。

つまり、エンドルフィンを分泌させる身体的条件を、このチャクラがつくり

出すわけである。

春山氏の表現を借りると、

マニブーラ・チャクラ身体的ストレスの緩和剤(副腎皮質ホルモン)

アージュニャー・チャクラ精神的ストレスの解消(エンドルフィン・ホル

モン)

ということになろう。

できない。 いくら、心の中で「いいな」と思おうと思っても、ストレスが強ければ、それが

この瞑想法は、そういう不安定な「心」を、「いいな」と思わせてしまう肉体的条件づくりをする、ということなのである。

わたくしは、このホルモンを、「ジョイフル・ホルモン」と名づけた。このホル

「どう演

モンを使って行なう、ジョイフル瞑想法は、ゆたかな情念と、よろこびにみちた至福の境地の中で、より高度の満足感(理想)を求めて進む瞑想なのである。

イジメなどすべてはねかえしてしまう

マーシャル・アーツ瞑想法

イジメ、ということが行っているようだ。

わたくしの小学生のころも、イジメがないこともなかった。

イジメっ子、イジメられっ子、というのはあった。

しかし、どちらも、からっとしていた。今のような、陰湿な、ジメジメしたもの

ではなかった。

第一、イジメられるから学校へ行かない、などという子どもはほとんどいなかっ

もしもそんなことを言おうものなら、たちどころに父親のゲンコッが降ってきた。つまり、最強のイジメっ子は、おやじだったのである。

205

発のクンダリニー・真想法

sddd

sddd