夜空に輝く無数の星々が、宇宙の広大さを静かに物語るように、人間の内なる宇宙にも深遠なる秘密が隠されていた。その秘密は、クンダリニーと呼ばれる生命のエネルギーであり、それは尾骨の奥深く、ムーラーダーラ・チャクラに眠っているとされていた。このエネルギーが覚醒し、脊柱を上昇するとき、人間は自らの内なる宇宙と対話し、やがて悟りへと至るのだという。

七つの大チャクラは、その旅路の道標であった。

#### 1. ムーラーダーラ(根のチャクラ)

尾骨の基底部に位置するこのチャクラは、赤い炎のように燃え、地の要素を象徴していた。それは人間の根源的な生命力を司り、大地に根を張る木のように、安定感とグラウンディングをもたらす。ここからすべては始まる。クンダリニーが目覚める瞬間、このチャクラは静かに鼓動を打ち始める。

第一チャクラ(Muladhara)とは?

第一チャクラは「ルートチャクラ」とも呼ばれ、私たちの脊椎の底部に位置する重要なエネルギーセンターです。サンスクリット語で「Muladhara」(ムーラダーラ)といい、「mula」は「根」、「adhara」は「基盤」を意味します。このチャクラは、私たちと現実世界をつなぐ橋渡しの役割を果たしています。

古代インドのヴェーダ文化では、すべてが意識によって構成されているとされ、その意識がさまざまな形を取りながら現実を体験しています。三次元の現実世界において、第一チャクラは私たちを地に足つけさせ、物質世界とのつながりを強化します。しっかりと根を張った体は、物質世界とのつながりを深め、あらゆるものを現実化しやすくします。

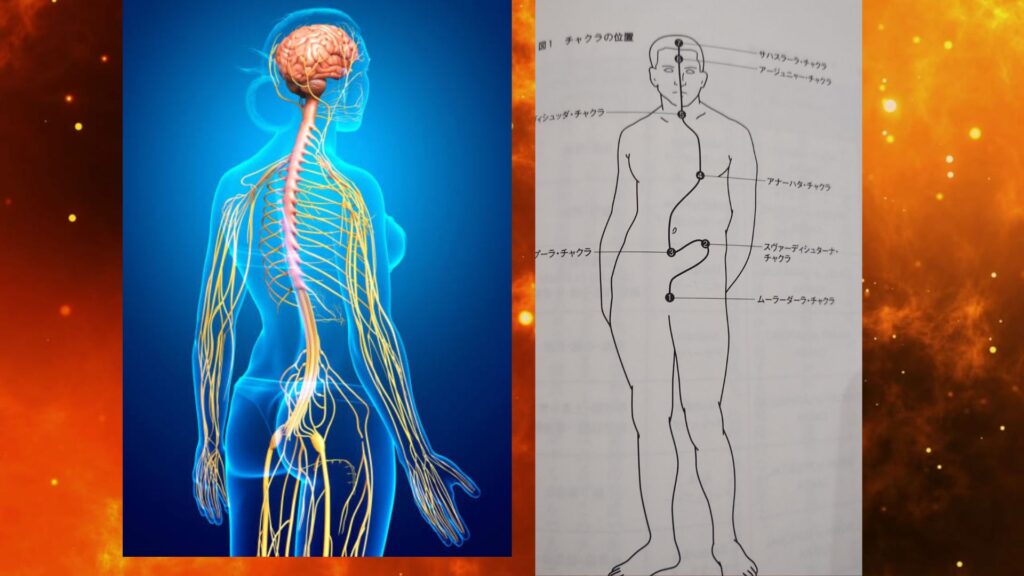

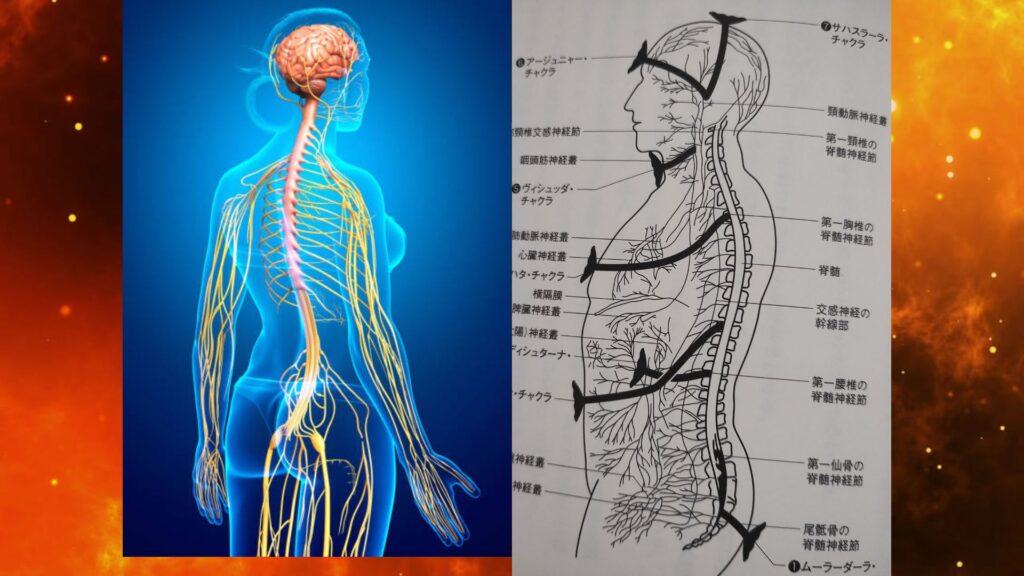

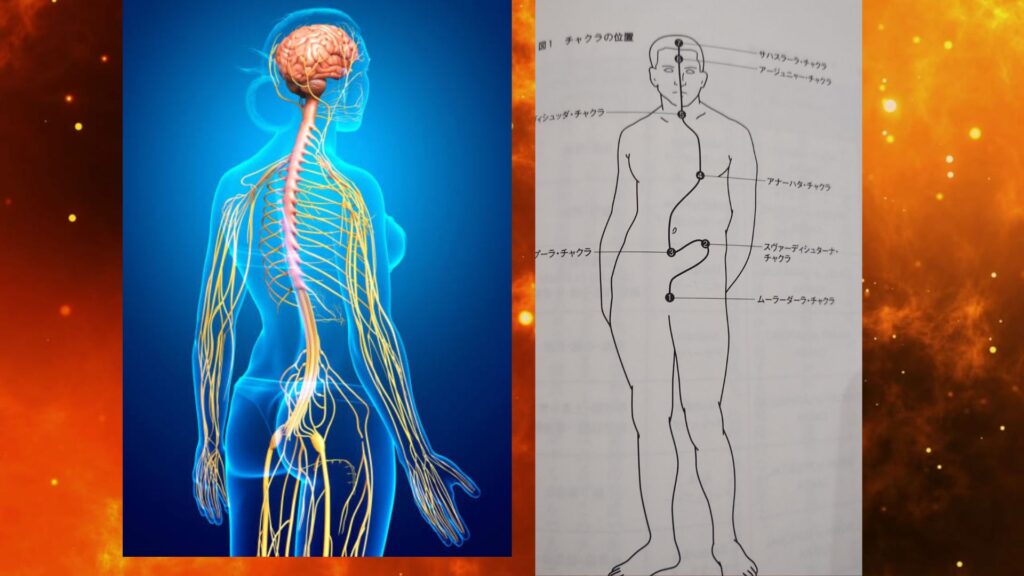

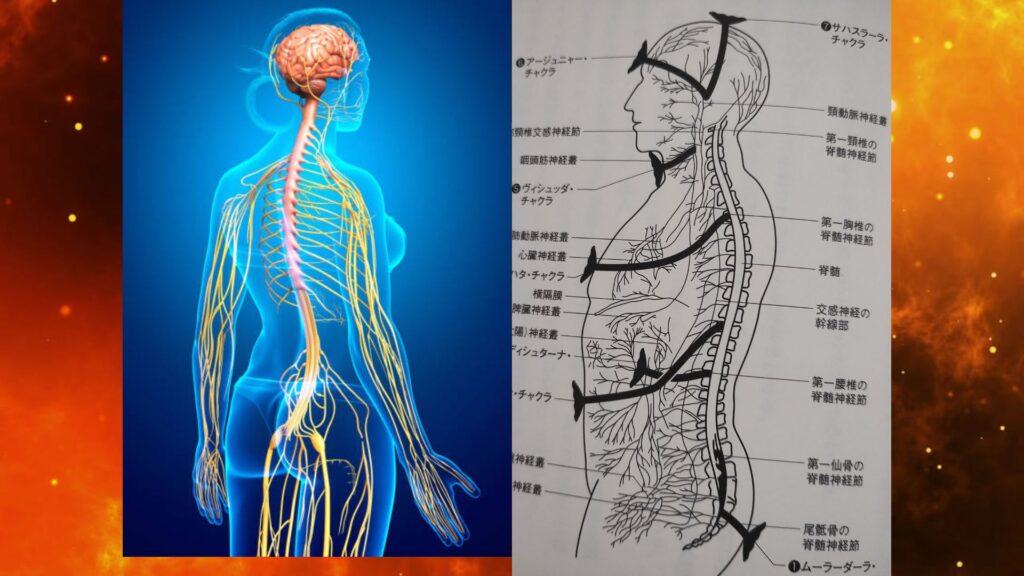

チャクラとは?

チャクラとは、7200本ものエネルギー経路が交差するポイントで、エネルギーが流れる漩渦状のセンターを指します。チャクラは、私たちの思考や言葉に影響され、感情はホルモンや毒素を生成し、健康に影響を及ぼします。自然療法の医師たちは、多くの病気が感情問題から発生すると考えています。感情や思考、思考パターンはチャクラをブロックし、そのバランスを崩します。第一チャクラを理解するためには、どの感情がそれに影響を与えるのか、そしてどのように固定観念を打破してチャクラを活性化し、バランスを保つかを知る必要があります。

第一チャクラの重要な年齢段階

0歳から7歳、そして50歳から57歳が、第一チャクラに注目すべき時期です。子供時代に第一チャクラに問題が多く蓄積されると、それらの問題が50代になってから現れ、生殖器や足の問題として表れることがあります。

幻想と第一チャクラの関係

第一チャクラは、さまざまな幻想によって容易にブロックされます。現在の現実を受け入れたくない時、自己防衛のためにより良い現実を幻想することがあります。この不一致は、ゲーム、ギャンブル、エンターテインメントに没頭することで現実逃避につながります。例えば、起業したいと思いながら行動に移さない人が、他人の成功を見て自分の方が優れていると幻想するのもその一例です。また、家族と仲が悪く、愛情を感じないのに、自分は家族を愛していると信じ込むのもよくある幻想です。こうした幻想は第一チャクラを徐々にブロックし、虚無感をもたらします。

幻想、顕現、期待の関係

幻想とは、現実に現れていない思考であり、物理的に実現不可能な幻想とは異なります。真の顕現には期待を手放すことが必要です。期待は無限の可能性を制限し、幻想を生み出し、第一チャクラの流れを妨げます。顕現には結果への期待を手放し、あらゆる可能性を受け入れることが求められます。これにより、第一チャクラは開かれ、エネルギーが自由に流れます。

性別認知の不完全さが幻想の根源

第一チャクラは生殖器官の近くに位置し、幼少期からの性別認知が人々に深く影響します。成長過程で特定の性別役割に従うよう教育されると、魂の本来の性質に反することがあります。成熟した魂は性別においてバランスが取れており、東洋の陰陽のような調和を持っています。幼少期に社会や家庭で性別に対する固定観念を植え付けられると、内なる一部分を失うことになります。

例えば、社会や家庭が女性が男性ほど価値がないとされたり、男性が弱さを見せてはいけないとされたりする経験は、内なる一部を欠けさせることになります。この不完全な性別認知は、しばしば幻想として現れ、内なる充足を求めて外部に「もう一人の自分」を探し求める結果になります。しかし、外部で完全に一致する相手を見つけることはできず、この追求は幻想に過ぎません。

特に、0歳から7歳の間にこのような性別に関する固定観念が形成されると、その後の人生で自分の内面の一部を欠如していると感じるようになります。例えば、男性が女性的な側面を見せると友人から嘲笑やいじめを受けることがあり、その結果、彼は女性的な側面を隠そうとします。これが原因で、自己の内なる充足を求めて外部に依存し、他者に自分の欠如を埋めてもらおうとします。しかし、外界で一時的な満足を得ても、完全な充足感は得られません。なぜなら、本当に探している「もう一人の自分」は常に内に存在し、それを見つけるには自己内省が必要だからです。

社会はすべてを外部に求めるよう教えますが、内に求めることの重要性を教えていません。そのため、多くの人々は多くの恋愛経験をしても、内なる欠如感を埋めることができません。真の充足感は外部ではなく、自分自身の内にあることを理解することが大切です。

内なる充足と外部との関係

内なる充足を得ると、他人に依存することなく自己を満たすことができます。社会は私たちに外部からの充足を求めるよう教えますが、実際には真の充足は内面から来るものです。他人や外部の事物に対する過度な期待は、現実には達成できない幻想を生み、関係に失望や挫折をもたらします。

内なる充足とは、自分自身が完全であると認識することです。他人に依存することなく、内面の成長と自己実現を通じてバランスの取れた状態を達成します。健全な関係では、双方が成長と奉仕のために存在し、依存や要求を超えた関係が築かれます。内面の認識と態度を変えることで、外部の現実も自然と変わります。期待を手放し、自己改善と内面の平和に集中することで、外部のすべてが変化していくでしょう。

現実に根を張るための実践と自己観察

一部の人々は、地球に所属していないと感じたり、霊的な体験をしたりしますが、これは通常、第一チャクラがブロックされ、現実に根を張っていないことを示しています。現実に根を張るためには、日常生活の細部に注意を払い、実践と自己観察が重要です。

まず、身近な人を助け、自己と家族の生活を大切にすることが効果的な方法の一つです。周囲の人々に注意を払い、愛情を持って接することで、第一チャクラは徐々に安定します。

次に、自分が家族や友人を助け、日常生活において責任を果たしているかどうかを常に問いかけます。愛とスピリチュアリティは内面から始まり、外へと広がります。あなたの周りの人々には存在する意味があり、彼らへの関心と愛情を通じて現実に根を張り、第一チャクラの力を強化できます。

意識的な生活を送る

意識的な生活とは、自分の思考、行動、言葉を常に観察し、それらが自分が望む現実に一致するようにすることです。観察者の視点を持つことで、自分の問題点をより明確に認識できます。

例えば、昇給を望んでいるのに、心の中で給料が低いと不満を言っている場合、そのネガティブな内面状態はポジティブな外部目標と矛盾し、願望の実現を妨げます。同様に、周囲の人や物事に対して心の中で批判的であることも、目標達成の妨げになります。

これを変えるためには、意識的に内面と外部の行動を一致させる必要があります。例えば、昇給を望む場合、給料が不足していると不満を言うのではなく、昇給に向けてどう行動すべきかを考え、行動に移すことです。このように、内面の願望と外部の行動が一致することで、目標達成がより現実的になります。

欲望そのものは問題ではありません。欲望を抑圧することは、それをさらに大きくするだけです。正しい方法は、欲望を観察し理解した上で、それを実現するための実際の行動を取ることです。ただし、過度な期待は持たず、結果を宇宙の智慧に委ねることが大切です。すべてが可能であると信じ、結果への期待を手放し、プロセスと行動に集中することで、第一チャクラは自然と開き、生活はより楽しく充実したものになります。

これらの実践を通じて、内面の変化が外部の変化をもたらし、第一チャクラがより安定し強化され、生活もポジティブな方向へと変わっていくでしょう。

健康と食事

身体を大切にし、自然で健康的な食事を摂ることが重要です。身体が清潔で健康であると、吸収したエネルギーが強力な力に変わり、頂点のチャクラにまで達し、この次元での生活を十分に体験することができます。

チャクラ 2

〜<img class=”alignnone size-large wp-image-38998″ src=”http://cyber-price.com/cyber/wp-content/uploads/2025/02/赤-オレンジ-炎-燃える-エフェクト-頂上決戦-YouTube-動画_20250224_072231_0000-1024×576.jpg” alt=”” width=”1024″ height=”576″ />チャクラ 1

〜 チャクラ 1

チャクラ 1

第一章 息の門(いきのもん) ※既に執筆済み

「呼吸とは何か」。修行者トウマが、身体と心に宿る十五種の呼吸を通して、“気息”の実相にふれる。

第二章 チャクラを巡る気息の旅

気息をチャクラへ導く修行が始まる。アージュニャー(眉間)からサハスラーラ(頭頂)へ、トウマは「心の中心」へと沈潜していく。師との対話と内観が交差する。

第三章 観の剣 ― 四神足法・観神足

息によって静まった心で「観る」力を鍛える章。煩悩の根がどこにあるか、自己をどう照らし出すか。観神足における智慧と、その鋭さが描かれる。

第四章 意志の試練 ― 欲神足・勤神足

修行の中で、かつての執着や迷いが再びトウマを試す。「欲」と「勤め」の二足がどのように働くのか、内なる闘いの中でトウマは答えを見出す。

第五章 禅定の翼 ― 心神足と空への跳躍

心が統一され、意識が次の段階へと移行する。瞑想の深みで出会うもの、そして「空(くう)」の入口に立つトウマの姿。

第六章 滅尽の息、永遠の光

「滅入息・滅出息・止息」の果てにある境地――。四神足の完成とともに、トウマは自我の彼方へと旅立つ。息が止まったその先に、何があるのか。

第二章 チャクラを巡る気息の旅

夜がまだ明けきらぬ刻――

トウマは庵の奥、蝋燭一本の明かりの下に坐していた。身を静め、意識を深く沈めるたびに、内なる世界がひそやかに開いてゆく。

呼吸はもはや「吸って、吐く」という単純な行為ではなかった。

それは「気」を導く行法となり、心と身を超えた深奥の旅路となっていた。

「次は、気息を巡らせよ。お前の内にある、七つの門を越えて行け」

かつて師が残したその言葉が、脳裏に澄んで響く。

――チャクラ。

インドのヨーガでは、七つのエネルギー中枢として知られるが、仏法の深い行法においても、それは**“心の聖域”**として用いられてきた。

トウマは、静かに気を集める。

まず意識を丹田に向ける。

下腹部――ムーラーダーラ。

そこは、命の根が宿る場所。欲望、恐れ、生存の執着。

「心の行息・入息」――息を、その源へと導く。

まるで赤い炎が、腹の底からゆらりと立ち上がるような感覚。

それを、ひと息ごとに少しずつ、上へ――上へと、昇らせてゆく。

つぎに、臍(へそ)のあたり、スヴァーディシュターナ。

ここには、快楽と感情の波が眠っていた。

だが、気息を通すと、それらは鎮まる。

渦巻く欲動が、静かな水面に変わっていく。

さらに上、みぞおちにあるマニプーラ。

意志の力が宿る。怒り、野心、支配欲。

トウマは思わず眉をひそめた。

かつてこの場所に、何度も己の弱さを見た。

だが今は、呼吸によって整えられた気息が、そこに穏やかな黄金の光を宿らせる。

意思は、欲ではなく、道を求める力として形を変え始めていた。

そして、心臓の中心――アナーハタ・チャクラへ。

胸に宿るこの場所は、慈悲と悲しみの交錯点。

ここでトウマは、師の顔を思い出す。

語りかけてくれた日々、厳しさの奥にあった深い優しさ――

「慈しむ心がなければ、息はただの風だ」

その教えが、今ようやく身に沁みる。

息は喉を越え、ヴィシュッダ・チャクラへと届く。

ここでは、言葉と真実が試される。

修行を語る者が、それにふさわしい沈黙を持つこと。

声は、真理を語らなければならない。

トウマは、過去の無駄な言葉を思い出し、胸の内でそれを詫びた。

やがて、気息は眉間へ――アージュニャー。

ここは“第三の目”、思考の中心、観神足の入口。

すべてを観る心。

目に見えぬものを見抜く智慧。

気息は、細く、鋭く、そして深くそこへ流れ込む。

最後に、サハスラーラ――頭頂。

チャクラを超えた場所。

そこはもう、“場所”ですらない。

ただ、全体とつながる感覚だけがあった。

身体も心もすでになかった。

あったのは、息の流れと、そこに宿る光の感覚だけ。

**

どれほどの時が流れたのか、トウマには分からなかった。

ふと、目を開けると、朝の光が障子越しに淡く差し込んでいた。

だが、それが昨日までの光とはまったく違って感じられた。

光の中に、無数の気流が見える。

草木のざわめきにも、呼吸がある。

世界そのものが、「大いなる息」として、彼の前に現れていた。

トウマは、ひとつ、静かに吐息をついた。

その吐息は、もはや「自分」ではなかった。

宇宙とひとつになった――真なる息だった。

第三章 観の剣 ― 四神足法・観神足(かんじんそく)

「見るのではない。観(み)よ。 観るとは、心をひらいて、心そのものを見つめることだ」

――師の言葉

**

夜の帳(とばり)が落ちた庵の奥。

トウマは、薪がはぜる音を背に、再び坐った。

外界の光が消えると同時に、内なる光が目を覚ます。

観神足――

それは、心を観る力。

だが、師は言った。

「心を観るとは、心の奥を覗くことではない。

それを突き放して見ることでもない。

ただ、“在る”ものとして、手放しながら見続けるのだ」

トウマは、呼吸を整え、内なる空間へと意識を沈めた。

すぐに思念が湧く。

〈明日の食事はどうするか〉

〈あのときの言葉は失礼だったか〉

〈修行は進んでいるのか?〉

どれも、無意識のうちに心を支配していたものだ。

が、今の彼は、それらを追わない。

浮かぶがままに任せ、ただ観る。

しばらくすると、ある映像が浮かび上がってきた。

――父が、怒鳴っている。

幼き自分が、泣きながら机の下に隠れている。

その時の、身体の震えと、息の詰まる感じが、まざまざと蘇る。

(これは、記憶だ……だが、いまも私の心に棘のように刺さっている)

「観よ」

師の声が、幻のように胸奥に響く。

トウマは、その記憶を「正しく観よう」と努めた。

怒りと恐怖の裏にある、幼き自分の“求めていたもの”――

それは、愛されたかった、認められたかったという、言葉にならない叫びだった。

息が、喉元で細く震える。

そのとき、彼は気づいた。

過去の体験が、どれほど現在の心の反応に影響を与えているか。

どれほど多くの「いま」が、「かつて」に操られているか。

そして、そのすべてをただ観ることが、

心を解放する唯一の道なのだということに。

観るとは、裁かず、分析せず、

ただ「あるがままを知る」ことだった。

観神足とは、まさにこの気づきの剣。

煩悩の根を断つのではない。

煩悩がどこから生じてくるかを、

まるで光で照らすように、浮かび上がらせる行法である。

**

やがて、心は静かになった。

思念は去り、感情も波立たない。

深い湖面のような静けさの中に、ただ「いま」があった。

トウマはゆっくりと目を開けた。

目に映るものは、昨日と同じ庵の光景――

だが、それを観る「眼」が違っていた。

ものごとは、そのまま在る。

良し悪しも、美しさも、彼の心がそれを定めていただけだった。

それに気づいたことで、世界は、ひどく静かで、優しかった。

**

翌朝、トウマは師のもとへ歩いた。

師は火鉢のそばで、静かに湯を沸かしていた。

彼が何も語らぬうちに、師はひとこと、呟いた。

「観ることを学んだな。

これより先は、“意志の試練”が待っておるぞ」

トウマは、ただ一礼した。

心の奥に、観神足の剣が灯っている。

それが、彼を導いてゆくだろう。

第四章 意志の試練 ― 欲神足・勤神足(よくじんそく・ごんじんそく)

庵の外、木々のあいだから朝日が洩れている。

小鳥の声も、薪のはぜる音も、すべてが整っているように感じられた。

だが、トウマの胸の内には、静かな波が起こっていた。

**

「それは、“意志”と呼ばれているが、欲そのものかもしれぬ」

師がそう語ったのは、観神足の修行を終えた夜のことだった。

「お前が何を望んでいるのか。それを見極めよ」

「そして、それを続ける力があるかどうかも」

それが、**欲神足(よくじんそく)と勤神足(ごんじんそく)**の本質だった。

**

トウマは、深く呼吸しながら、自らの胸に問いかけてみる。

(なぜ、自分は修行を続けているのか?)

(悟りを得たい? 解脱したい? それとも――)

〈誰かに認められたいのではないか〉

〈優れた修行者として見られたいのではないか〉

〈あの師に褒められたいのではないか〉

心の底から、言葉にならぬ“欲”が、ぬるりと顔を出した。

(これが、私の意志の正体か……?)

それは決して「悪」ではなかった。

けれど、澄んだ道を歩むには、濁りの源でもあった。

師は言った。

「欲を持つことを恐れるな。

問題は、それに飲まれ、自らを偽ることだ」

欲神足とは――

欲そのものを燃料にして、道を歩む力に転じる技法。

つまり、欲を否定せず、選び取るのだ。

何を望むのか。

なぜ、それを望むのか。

その問いに、嘘なく答えられるかどうかが、すべてだった。

**

トウマは山を歩いた。

かつての修行道を、ひとり登った。

草のにおい。

小川のせせらぎ。

風が頬を撫でる。

そのすべてが、彼の「意志」を問いかけてくるようだった。

(もしも何も得られなかったとしても、この道を歩き続けるだろうか?)

そう自問したとき、胸の奥に、ほのかな熱が生まれた。

それは「野心」ではなかった。

それは「執着」でもなかった。

ただ、この道を歩きたいという、小さな、だが確かな願いだった。

**

夜、庵に戻ったトウマは、師の前に坐した。

「欲を見たか?」と師は訊いた。

トウマは頷く。

「はい。見ました。……ですが、まだそのすべてを手放すことはできません」

師は笑った。

「手放す必要などない。ただ、持ち運び方を知ればいい。

欲を火種とせよ。

それを続けることが、勤神足(ごんじんそく)だ」

**

その夜、トウマは久しぶりに夢を見た。

広大な荒野を、ひとりで歩く夢。

彼の手には、灯があった。

それは、誰に見せるためでも、何かを得るためでもなかった。

ただ、歩き続けるための火だった。

**

こうして、トウマは、四神足のうち二つ――

**「欲」と「勤め」**を、自らの中に住まわせることに成功した。

それは、燃え尽きる火ではなかった。

静かに、絶えず燃える、修行者の意志の火だった。

第五章 禅定の翼 ― 心神足と空への跳躍

「心が定まれば、心が消える。 消えたとき、真に“在る”ものが現れる」 ――師のことば

**

トウマは、深夜の庵に坐していた。

蝋燭の火は消され、あたりに光はない。

だが、闇は恐ろしくなかった。

むしろ、心の輪郭がほどけていくようで、心地よささえあった。

すべてを観た――

欲、恐れ、願い、努力。

それらがどう流れ、どう生まれ、どう消えていくかを、トウマは観てきた。

そして今、彼は「観る」ことすら手放そうとしていた。

**

「心神足」とは――

心をひとところに定め、徹底して、そこにとどめる修行。

だがそれは、緊張や集中ではない。

むしろ、すべての緊張をほどいたあとに訪れる、自在の境地。

トウマは、ひとつの呼吸とともに、すべてを捨てた。

思考を。

期待を。

“修行している”という意識すら。

――やがて、「彼」はいなくなった。

**

気づくと、意識は澄み切った大空のようだった。

何もない。

だが、すべてがある。

音も形も言葉もない空間に、

ほんのわずかな“気づき”だけが在る。

それは、誰かのものではない。

自分でもない。

ただ、気づいていることそのものだけが、淡く灯っていた。

かつて、師が語った。

「定の果てに、空がある。

空とは、“無”ではない。

“境目のない在り方”なのだ」

トウマはその言葉を、今ようやく、体験として知った。

たとえば、彼が手にしていた「体」は、

風のように拡がって、外界とひとつに溶けていた。

外と内、上と下、自己と世界。

そのすべてが、明確な線を失っていた。

けれど、不安はなかった。

むしろ、無限の安らぎがあった。

**

――ふと、遠くから、風が吹いたような感覚があった。

その風は、彼の意識にそっと語りかけた。

〈まだ戻る時ではないが、知る時だ〉

彼は、言葉のない言葉で、それを受け取った。

すると、心のどこかが、静かに震えた。

――この「空」の感覚を保ったまま、現実の世界に還る術がある。

修行は、「空に至る」だけでは終わらない。

空を抱いて、日々に還ることが、ほんとうの修行なのだ。

**

トウマは、ゆっくりと目を開けた。

庵の壁も、炉の灰も、仏像の木目も、

すべてが、初めて見るもののように清らかだった。

そして、師がいつの間にか、そっと側に立っていた。

「還ったな」と師は言った。

「だが、ただ還っただけでは修行にならぬ。

空を抱いたまま、歩き続けてみせよ」

トウマは深く頭を垂れた。

その胸に、ひとすじの風が流れていた。

それは、もう恐れでも渇望でもない――

自由そのものだった。

**

彼はまだ何者にもなっていない。

だが、それでいい。

空の風を背に、彼は次の一歩を踏み出そうとしていた。

第六章 滅尽の息、永遠の光 ― 四神足の完成

「滅入息、滅出息、止息。 それは“死”ではない。“空”の静けさが、その息を包む」 ――師のことば

**

夜明け前、霧に包まれた庵の中。

トウマは、最後の修行に入る準備をしていた。

蝋燭の火は灯されていない。

香も、経も、ない。

ただ、坐る――それだけだった。

だが、そこにはもう「努力」も「方法」もなかった。

**

彼は息を吸った。

それが、「最後の入息」になると、どこかで感じていた。

そして、吐いた。

音もなく、静かに――

ただ、世界に溶けるように。

それが、「最後の出息」だった。

**

それから、呼吸は止まった。

意図して止めたのではない。

息が「不要」になったのだ。

呼吸も、鼓動も、彼の意識の中からすうっと消え去った。

肉体は坐している。

だが、彼の「在り方」はもはや肉体にない。

**

意識が、音のない領域へと滑り込む。

そこには「わたし」がなかった。

いや、「わたし」という構造が、もはや意味をなしていなかった。

すべては、ただ在る。

過去も未来も、時間の流れすら存在しない。

あるのは、“今”という静けさだけ。

そしてその「今」は、広がっていた。

無限に。

永遠に。

**

それは、「滅尽定」の入口だった。

滅尽とは、破壊ではない。

消滅ではない。

それは――あらゆる分別の終焉。

生と死の区別も、光と闇の対立も、自己と他者の分離も、そこでは意味を失う。

仏たちは、この領域を「常楽我浄」と呼ぶ。

常しえにあり、楽であり、我すら超え、浄らかである境地。

**

意識が、光そのものになる。

輪郭を持たぬ光――

それは“智慧”であり、“慈悲”であり、“ただ在ること”そのものであった。

彼は、「仏陀たちの視座」に、ほんの一瞬、触れていた。

それは、見る者ではなく、

ただ“すべてを照らすもの”。

**

どれほどの時が経ったのか。

気づけば、再び、庵に在る身体に「風」が戻っていた。

ひとつの微かな、吸息。

その息が、生命を呼び戻した。

トウマは、そっと目を開けた。

庵の中には、朝の光が滲んでいた。

それは、あまりに優しく、あまりに静かだった。

師が、黙ってそこにいた。

その眼差しは、なにも問わなかった。

なにも語らなかった。

トウマも、何も言わなかった。

ただ、深く合掌した。

そして、ひとことだけ、囁いた。

「ありがとうございました」

**

彼の背には、何もない。

ただ、一歩を踏み出す足だけがある。

息は、ふたたび始まった。

だがそれは、かつてのような「苦しみの息」ではない。

それは――光を抱いた、覚者の息だった。

チャクラ 1

チャクラ 1