联想による脳の訓練法

インターまず、半楽で塗る。上体と首をまっすぐにたもつ。数息観(二二七頁参 )に入る、呼吸がってきたら、アーカーシャの手印を眼の高さに組む。

である。 つぎに、この両手の環を凝視し、心を、二つの環がつくる空間、ついで、指がつくる三角の空間に、集中する。数息観をつづけるか、随息観(三〇真参原)に入る。手と眼との間隔は、四、五十センチ程度にたもつ。疲れたら、右手のハドラーを右膝の上に、左のムドラーを左膝の上にのせて休む(瞑想の基本姿髪に戻るわけである)。習熱すると、ムドラーを組まなくても、一定の空間に心を集中することができるようになる。空間凝視と空間瞑想はすべての瞑想の基本

215

第五章 联想による脳の訓練法

今日の運命 Today’s Fate 今日缘分 2025年10月18日

今日の運命 Today’s Fate 今日缘分 2025年10月18日

乙巳 二黒土星 歳

丙戌 三碧木星 節

庚申 一白水星 日

一白水星の日

この日には不遇、失意気味の来訪者が多いものです。自分自身も、憂い事で憂鬱になるものです。 部下や子供の問題も出る。この日は特に陰徳に心がけることが大切です。

過去の因果が巡ってくるので、物事がうまくいかないからといって人を非難したり、責任を押し付けたりせず、自らに課せられている課題だと言い聞かせて努力することが大切です。

Today’s Fate Today’s Fate October 18, 2025

Yi Snake Year: Earth Star 2 Black Year

Bing Xu Year: Wood Star 3 Green Year

Geng Shen Year: Water Star 1 White Day

Water Star 1 White Day

On this day, many visitors will be experiencing misfortune and disappointment. You yourself may also feel depressed due to sadness. Problems with subordinates or children may also arise. It is especially important to pay attention to your hidden virtue on this day.

Week of Destruction: Work Day

This day will be a day of poor luck in areas other than work.

Since past karma will come back to haunt you, it is important not to blame others or push the responsibility onto others when things are not going well, but to remind yourself that it is a personal challenge and make an effort.

अद्यतनं भाग्यं अद्यतनं भाग्यं October 18, 2025

यी सर्प वर्ष: पृथिवी तारा २ कृष्ण वर्ष

बिंग जू वर्ष: वुड स्टार ३ हरित वर्ष

गेङ्ग शेन् वर्षः जलतारकः १ श्वेतदिवसः

जलतारकः १ श्वेतदिवसः

अस्मिन् दिने बहवः आगन्तुकाः दुर्भाग्यं निराशां च अनुभविष्यन्ति। भवन्तः स्वयमेव अपि दुःखस्य कारणेन विषादं अनुभवितुं शक्नुवन्ति। अधीनस्थैः बालकैः वा समस्याः अपि उत्पद्यन्ते । अस्मिन् दिने स्वस्य गुप्तगुणस्य विषये ध्यानं दातुं विशेषतया महत्त्वपूर्णम् अस्ति।

विनाशसप्ताहः कार्यदिवसः

अयं दिवसः कार्यातिरिक्तेषु क्षेत्रेषु दुर्भाग्यस्य दिवसः भविष्यति।

यतः पूर्वकर्म भवन्तं व्यापादयितुं पुनः आगमिष्यति, अतः यदा कार्याणि सम्यक् न भवन्ति तदा अन्येषां दोषं न दातुं वा उत्तरदायित्वं अन्येषां उपरि न धक्कायितुं, अपितु व्यक्तिगतं आव्हानं इति स्मरणं कृत्वा प्रयासं कर्तुं महत्त्वपूर्णम्

大日如来 すべての生き物の根本となる仏

大日如来

すべての生き物の根本となる仏

大日如来(だいにちにょらい)とは?

大日とは「大いなる日輪」という意味です。太陽を司る毘盧舎那如来がさらに進化した仏です。密教では大日如来は宇宙の真理を現し、宇宙そのものを指します。また、すべての命あるものは大日如来から生まれたとされ、釈迦如来も含めて他の仏は大日如来の化身と考えられています。

大日如来には悟りを得る為に必要な智慧を象徴する金剛界大日如来と、無限の慈悲の広がりを象徴する胎蔵界大日如来という2つの異なる捉え方があります。金剛とはダイヤモンドのことを指し、智慧がとても堅く絶対に傷がつくことがないことを意味しています。また、胎蔵とは母親の母胎のようにすべての森羅万象が大日如来の中に包み込まれている様を意味しています。この2つが揃って大日如来を本尊とする密教の世界観が出来上がるのです。

ご利益

現世安穏、所願成就。また、未・申年生まれ守り本尊です。

大日如来(だいにちにょらい)の像容

本来、如来は出家後の釈迦の姿をモデルとしているため装飾品は身に付けていませんが、大日如来だけは別格で豪華な装飾品や宝冠を付けています。また、螺髪(らほつ)ではなく、髪を結い上げています。

金剛界、胎蔵界の姿でそれぞれ印の形が違います。金剛界の大日如来は、左手の人差し指を立て、その人差し指を右手で包みこむ智拳印の印相をしています。一方、胎蔵界の大日如来は、腹の前で両手の全指を伸ばして組み合わせる定印です。

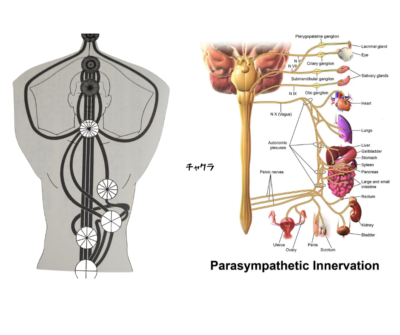

チャクラ

チャクラ

チャクラ

チャクラ