阿合仏教を分析すると、それは二つの部分から成り立つ。

1 教えとして「縁起の教理」

2 修行法として「七科三十七道品」(三十七菩提分法”とも呼ぶ)

である。

これを、後世の分類法で呼ぶと、「縁起の教理」は「顕教」である。

解脱にいたる四つの階梯

「解脱にいたる四つの階梯」

だれでも、解脱にいたるためには、この四つの段階を経なければならない。

そしてこの四つの階梯を、すぐれたる聖師にしたがって歩んで行くならば、だ

れごも解脱に到達できるのである。もちろん、あなたにしてもその通りだ。

四つの階梯とは、

一、シュダオン(須陀垣)

二 シダゴン(斯陀含)

三、アナゴン(阿那含)

四、アルハット(阿羅漢)

である。

説明すると、

シュダオン けがれをすべてとり除いた聖者

シダゴン められた聖者

アナゴン (次元を)飛躍した聖者

アルハット 仏陀

大次元を)超越し、完成した聖者、「ブッダ」ともいう。

は、この四つの階梯を、修行者はどのようにして歩んでゆくのだろうか。

霊性完成の方法と体系

シャカが残した霊性完成の修行法がそれである。これを、「成仏法」とよんでいる。成仏とは霊性を完成したことをいい、それを成就したヒトを「ブッダ」とよぶ。だから、わたくしはその方法を、「成仏法」とよぶのである。

それは七つのシステムと三十七種のカリキュラムから或る成仏のための方法

と体系である。の仏教用語である。

。

シャカがじっさい説かれたのは阿合経だけであるという、歴史的な事実のほ

かに、阿含経以外には、この「成仏法」がないから、わたくしはそう言うので

ある。「成仏法」のない経典など、わたくしは真実の仏教経典とみとめること

はできないのである。もちろん、それなりの存在意義なり存在価値はあろう

が、本流ではない。傍流というべきである。

七科三十七道品とはつぎのようなものである。

四念処法-‐―身念処法 受念処法 心念処法 法念処法

四正断法--断断法

律儀断法

四神足法一-―‐―欲神足法 勤神足法

随護断法

心神足法

修断法

観神足法

五根法ー一信根法 精進根法 念根法 定根法 慧根法

五力法l‐信力法 精進力法 念力法 定力法 慧力法

七覚支法-‐‐‐択法覚支法 精進覚支法 喜覚支法 軽安覚支法

定覚支法 念覚支法

捨覚支法

情賄法

正念法

正定法

以上である。

この七科目、三十七種のカリキュラムは、

―、瞑想

2、実践

3、tapas(練行)

に分類できる。

四念処法・五根法は、瞑想である。

四正断法・五力法・七覚支法・八正道は、実践と瞑想である。

四神足法は、特種なtapasである。

神足とは、神通力(超能力)のことで、この四神足法は、超自然的な神通力

を得るための四種の修行法である。前に述べたわたくしのtapasはこれに属

するものである。

この七つの科目のうち、taPasを中心に、瞑想と実践の科目をとり入れて修

行するのである。

どの科目をどうとり入れて、どのように訓練するかは、聖師が決定する。修

行者それぞれ、みな素質と因縁がちがうので、それをみて、グルがきめるので

ある。

この修行において、グルの果たす役目は大きい。グルについて、少しのべよ

霊性の洗礼

まちがいなく霊性を開顕したグルを見つけて、そのグルに受け入れて

にしへ、力修け八分通り成功したといっていいくらいである。それくらい重要なことであり、かつ、むずかしいということ

である。

グルなくして、ただしい霊性開顕の仏道修行は不可能である。ふつうの仏教

信心とはちがうのである。信心のしかたや、信仰のしかた、経典の講義や解釈

を教わるという程度のものならばとにかく、霊性開顕の仏道修行は、強力な霊

的能力を持つ聖師のたすけなくしては、ぜったいといっていいほど、できない

のである。

たとえば、インド近代の聖者ラーマナーマハリシが、入門者にたいして、

「凝視の方法」で受け入れの儀式を行なったとき、かれの両眼の輝きと力が相

手の心をつらぬいて、その雑念の流れを断ち切ってしまったといわれる。時と

しては、まるで電流が身の内に流れこんだように相手は感じたともいわれる。

こういう霊的体験によって、弟子はまず心をきよめられ、霊的なものにたい

するあこがれ、霊的向上心をいだくようになるのである。

Analyzing Aai Buddhism, it consists of two parts.

1 As a teaching, “the doctrine of auspiciousness”

2 As a training method, “Seven departments and thirty-seven dozens” (also called “37 Bodhipakkhi”)

Is.

If this is called by the classification method of posterity, “the doctrine of auspiciousness” is “religion”.

Four steps leading to liberation

“Four steps leading to liberation”

Anyone must go through these four steps to reach liberation.

And if you follow these four steps according to the excellent Holy Master,

The lever can also reach liberation. Of course, you are right.

What are the four ladders?

One, Shudaon (Sudagaki)

2. Sidagon (including this)

Three, Anagon (including Anagon)

Four, Arhat (Arhat)

Is.

To explain,

Shudaon The saint who removed all his injuries

Sidagon, the saint

Anagon (a dimension) a leap of saint

Alhat Buddha

It is also called “Budda”, a saint who transcends (large dimensions) and is completed.

How will the practitioner walk through these four steps?

Method and system of spiritual completion

That is the practice of spiritual completion left by Shaka. This is called the “Buddhahood Law”. The Buddhahood means the completion of spirituality, and the person who fulfills it is called “Budda”. That is why I call that method the “Buddhahood Law.”

It is a method for a certain Buddhahood from seven systems and thirty-seven curriculums

And system. Is a Buddhist term.

..

The historical fact that Shaka was actually told only by Agama

Since there is no such “Buddhahood method” other than Agama, I say so.

be. I consider it a true Buddhist scripture, such as a scripture without the “Buddhahood Law”.

Cannot be done. Of course, there will be some significance and value of existence.

However, it is not the mainstream. It should be called a sidestream.

The seven departments and thirty-seven dozens are as follows.

Satipatthana method — Satipatthana method, Satipatthana method, Satipatthana method, Satipatthana method

Four Right Exertions — Cutting Method

Law

Iddhipada Iddhipada ——– Iddhipada Iddhipada

Defensive law

Shinshin foot method

Cutting method

Kanjin foot method

Indriya method-Ichishinne method, Seishin root method, Nene method, Samadhi method, Keine method

Five-strength method l-credit method, devotion method, psychokinesis method, definite power method, morality method

Seven Factors of Awakening — Selective Factors of Awakening

Jokaku support method

Seven Factors of Awakening

Compensation law

Mindfulness

Orthodox method

That is all.

These seven subjects, thirty-seven kinds of curriculum,

-,meditation

2, practice

3, tapas (training)

Can be classified into.

The Satipatthana method and the Indriya method are meditations.

The Four Right Exertions, the Five Strengths, the Seven Factors of Awakening, and the Noble Eightfold Path are practices and meditations.

Iddhipada is a special tapas.

Iddhipada is a mythical power (supernatural power), and this Iddhipada method is a supernatural mythical power.

There are four types of training to obtain. My tapas mentioned earlier belongs to this

To do.

Of these seven subjects, meditation and practice subjects are taken into consideration, centering on tapas.

Do it.

The priest decides which subjects to take and how to train. Osamu

Each person has different qualities and ties, so when you look at it, the guru decides.

be.

Guru plays a major role in this training. A little about Guru

Spiritual baptism

Undoubtedly find a guru that reveals spirituality and accept it

It can be said that he was successful as he was able to improve his skills. It ’s that important and it ’s difficult.

Is.

Without a guru, proper spiritual manifestation of Buddhist training is impossible. Ordinary Buddhism

It is different from devotion. How to believe, how to believe, lectures and interpretations of scriptures

Anyway, the Buddhist training of spirituality is a powerful spirit.

You can’t do it without the help of a doctor of the church

It is.

For example, the modern Indian saint Ramana Maharishi, to his introductory

When performing the acceptance ritual in the “method of staring”, he combined the brilliance and power of his eyes.

It is said that he broke the heart of his hand and cut off the flow of thoughts. With time

It is said that the other party felt as if an electric current had flowed into his body.

This kind of spiritual experience first cleanses the disciple and wants to be spiritual.

You will have a longing to do it, and you will have a spiritual aspiration.

http://cyber-price.com/buddha/

Buddha Japan Journal

Buddha Japan journal

日本の仏教を発信しますSend Japanese Buddhis

Buddha 2Japan journala

日本の仏教を発信しますSend Japanese Buddhis sサイト

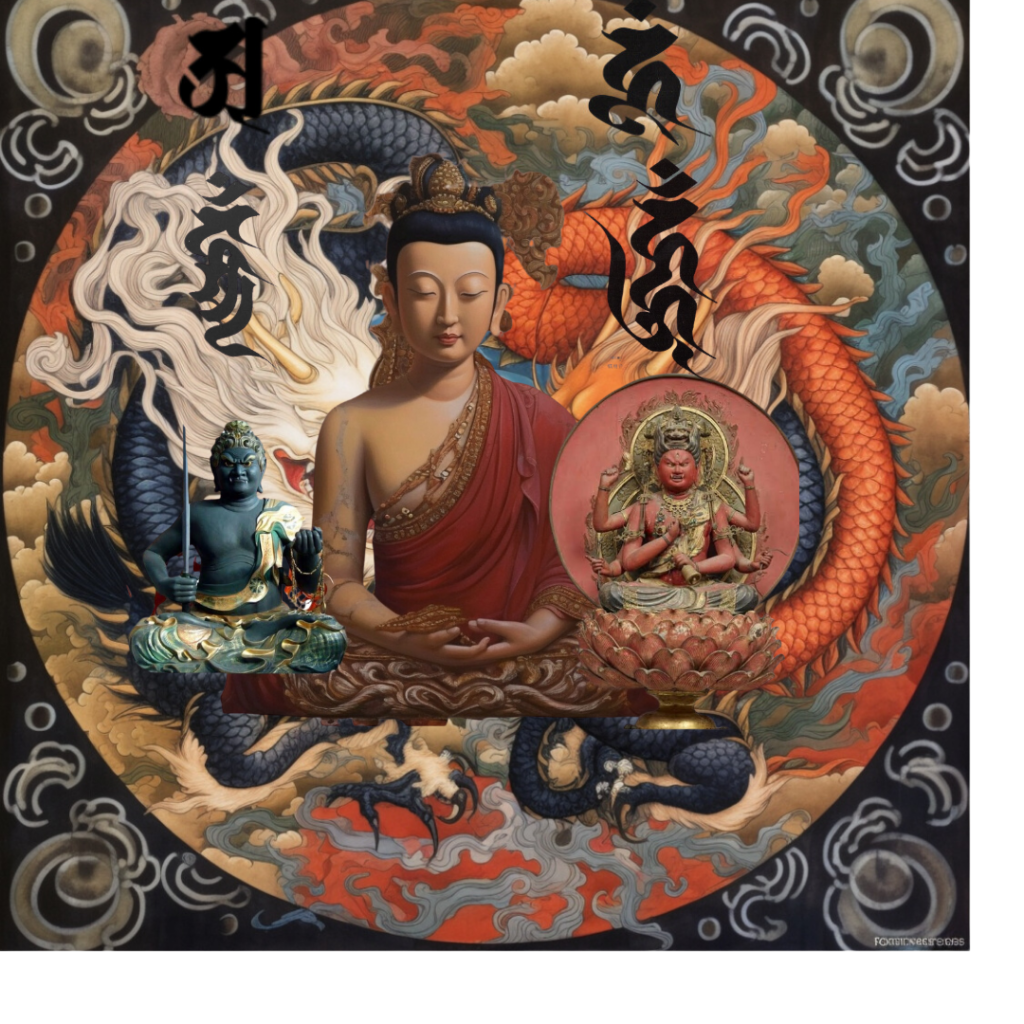

大日如来の智慧を表現した「金剛界」 .一印会 “Kongokai” expressing the wisdom of Dainichi Nyorai.Ichiinkai

胎蔵界曼荼羅 たいぞうかい Womb Realm Mandala Taizokai

デジタル 健康 PC カメラ 家電

cyber-price